A crise da habitação está a erodir qualquer consenso meritocrático que tenha emergido do 25 de Abril

Ao focar-nos na crise da habitação como um problema dos mais pobres perdemos de vista alterações profundas do contrato social português

Num debate sobre a crise da habitação no Policy Fest da Nova SBE entre o geógrafo Simone Tulumello e Vera Gouveia Barros, a economista ligada ao think tank SEDES referiu vários fatores que tentam reinterpretar a crise habitacional.

Entre as ideias lançadas, enfatizou que os preços crescentes da habitação, dado não pesarem diretamente nas decisões de quem já comprou casa no passado, dizem-nos pouco e logo é necessário “procurar métricas um bocadinho melhores”. Na sua argumentação, a economista fez um paralelo entre a compra de habitação e o ingresso nas universidades de topo, como aquela onde o debate decorria. Para Gouveia Barros estão por conhecer os “dados concretos” da habitação.

Gouveia Barros, citando o caso hipotético, pouquíssimo representativo, do jogador de futebol Ángel Di María – cuja carreira internacional permitiu aferir rendimentos elevados – dizia que “pode gastar oitenta por cento do seu rendimento em habitação e acho que não vai estar em sobrecarga [financeira]”. Assim, segundo a economista, para entender o mercado habitacional, devemos olhar para quantas pessoas temem perder a sua casa, citando para isso os dados de um inquérito da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Mais adiante, Gouveia Barros aponta que a crise da habitação requer a “violação do direito à habitação”. A terminar, de forma sarcástica, invoca um caso reportado de um senhor que, devido ao aumento das rendas, tinha saído do Saldanha (no centro de Lisboa) para os Olivais (ainda em Lisboa, mas afastado do coração da cidade), onde deixava de poder comer fora com tanto conforto. A economista ironizava afirmando “aqui está a crise da habitação”; por fim considerava que classificar tais situações como crise da habitação é insultar “as 125 mil famílias que até aos anos 90 viviam em barracas”.

A desvalorização da crise da habitação, num zigue-zague entre a “falta de dados concretos” e episódios pontuais, não é uma visão exclusiva de Gouveia Barros. Cada vez que atingem-se novos máximos nos preços da habitação repetem-se frases como “nem toda a gente pode viver no centro de Lisboa”; ou que o problema “está resolvido para 75% da população em Portugal”, como declarou o presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques. Nestes diagnósticos, que ganharam espaço com a direita no poder, os problemas da habitação não são generalizados, mas algo pontual.

Gouveia Barros talvez tenha razão em rejeitar o atual paradigma da habitação como uma crise. A analogia ao ingresso nas universidades de topo pode ter sido mal sucedida em muitos aspectos, mas acidentalmente acerta no que está em jogo com o problema da habitação - uma mudança profunda nas dinâmicas de mobilidade social do país.

A PAIXÃO PELA EDUCAÇÃO FOI ARREFECENDO

A ideia de meritocracia pode ter sido sempre uma promessa longe da perfeição, mas o elevador social foi uma realidade no pós 25 de Abril. Além das conquistas universais como o acesso à saúde e às pensões, o desenvolvimento do país aconteceu enquanto muitos passavam a ocupar posições sociais e um conforto material ascendentes face aos seus progenitores. O crescimento económico, conjugado com o acesso à habitação e educação, traduzia-se em desenvolvimento social alargado.

Já como secretário-geral da ONU, António Guterres defendia a Educação como o "investimento mais importante que qualquer país pode fazer" e os seus tempos como primeiro-ministro (mesmo com o escalamento das propinas) corporizavam esse espírito, sintetizado no slogan político “a paixão pela educação”. Além da austeridade que começou a ser aplicada ainda pelo segundo governo de José Sócrates (outro primeiro-ministro focado na educação), protestos como a Geração à Rasca no início da década passada eram motivados pelo defraudamento das expectativas que a conclusão de uma licenciatura trazia.

O outrora feito de obter uma licenciatura banalizava-se, tanto em prestígio como em conforto material. As métricas que indiciavam o acesso a uma vida confortável tornavam-se mais rígidas. Agora passava a ser necessária uma licenciatura numa área “com saida” (direito, gestão, engenharias, medicina), complementar a formação com a frequência em programas como o Erasmus, concluir mestrados (também nas áreas certas, com propinas muito superiores às das licenciaturas) e ainda, enquanto estudante, frequentar estágios (muitas vezes não remunerados).

Novamente, apesar de o ideal de meritocracia sair enfraquecido, continuava a existir um caminho delineado para um futuro risonho. Dedicar aos estudos e procurar os empregos que permitiam lançar a carreira era “o que era pedido” para assegurar uma vida confortável. Mesmo não cumprindo todos os objetivos acima listados, estava presente uma âncora que geria as expectativas: estudar mais aumentava as chances de sucesso. Com mais ou menos sorte à mistura, o elevador social podia funcionar pior, mas as regras do jogo mantinham-se.

Apesar de o retorno financeiro de uma licenciatura ter vindo a cair desde então, é na habitação que observamos a corrosão da lógica do elevador social que sustentou a democracia portuguesa durante décadas.

OS PILARES DO ELEVADOR A RUIR

Em geral, a última década mostrou que o melhor investimento não esteve na educação mas na compra de casa, o mais rapidamente possível. Suponhamos que um estudante acabado de sair da licenciatura em 2015 poderia escolher entre duas opções. Na primeira, investia cinco mil euros num programa de mestrado (um preço frequente já na altura) e abdicava por dois anos de um salário de mil euros líquidos. Contando com 14 salários mensais e somando o custo do mestrado, o jovem teria abdicado de 33 mil euros.

Não acreditando que a formação seria o melhor caminho para uma vida confortável, ou apenas por falta de dinheiro, outro jovem decidia em vez disso ir logo trabalhar. Assim, optava pelos 33 mil euros e, ao invés do mestrado, teria sido capaz de pagar uma entrada confortável para uma habitação com preços do ano 2017 que hoje parecem irreais. Usando 10 mil euros para uma entrada de uma casa (10% do valor), seria possível comprar uma pequena casa com 40 metros quadrados no município de Lisboa. No final de 2023, um jovem com a mesma poupança conseguiria “comprar” apenas 24 metros quadrados.

A diferença entre os dois jovens é ilustrativa – afinal, o que investiu no mestrado poderia mais tarde tentar poupar, aproveitando os preços de 2019, ainda bastante simpáticos face aos atuais. Ainda assim, isto espelha uma realidade que tomou conta do país: a ideia de meritocracia baseada nos estudos e nos rendimentos do trabalho foi destroçada pelo galopar dos preços da habitação.

Para a generalidade de quem iniciou a vida autónoma na última década (com maior ou menor aposta na formação e na carreiras), ter adquirido uma habitação cedo, quer por disponibilidade de meios, ou apenas por força da ocasião, exerce uma força muito maior na situação financeira atual do que argumentos meritocráticos. Muitas das diferenças de salários são eclipsadas pelo gasto muito maior de um empréstimo à habitação, que é suportado por largas décadas.

Entre todas as mutações que existiram na economia portuguesa nos últimos anos, a redução nas possibilidades de transformar rendimentos do trabalho (e mesmo de negócios) em património imobiliário talvez seja a mais dramática. Foram minadas por completo as convenções sociais implícitas na sociedade do pós 25 de Abril. Os valores crescentes das rendas erodem as possibilidades de constituir poupanças, que por sua vez afastam a possibilidade de reunir o valor para o pagamento da entrada de uma casa, que tem forçosamente de ser cada vez maior, dados os preços crescentes. Para aqueles que começam a idade ativa anos mais à frente, com preços da habitação já em patamares extremos, não existe sequer a ideia de uma oportunidade perdida.

Fenómenos como a emigração jovem e qualificada não podem ser dissociados destas mecânicas. Para muitos, como para os seus antecessores menos qualificados, ir para fora na expectativa de conseguir “dar a entrada para uma casa” é uma escolha que se veio a tornar cada vez mais apetecível.

ESTE PAÍS É PARA ALGUNS JOVENS

Fora do mundo dos exemplos ilustrativos, aquele em que o património é herdado, a situação vai além da pouca sorte nas escolhas pessoais. Em primeiro lugar, aqueles que contam com o luxo de contribuições familiares para a compra da casa estão mais protegidos da deterioração do valor dos salários face ao valor imobiliário. Adicionalmente, quem conta herdar pode beneficiar de amortizações antecipadas do seu crédito à habitação.

Como mencionado pelos restantes interlocutores no debate em que Gouveia Barros participava, existiu quem beneficiasse imenso da valorização do património imobiliário e isto é especialmente evidente para quem tem mais de um imóvel. Não estamos perante um confronto geracional entre os proprietários mais velhos e os mais novos sem casas – como muitas vezes é apresentado – mas entre as famílias com propriedades suficientes para serem capazes de beneficiar da bonança imobiliária e as restantes.

Os descendentes em famílias com vários imóveis podem ver aliviado o fardo do pagamento de rendas cada vez mais elevadas. As contribuições para os orçamentos das famílias com património que advém do aluguer de apartamentos modestos nas zonas de Lisboa ou do Porto subiram a montantes acima de um salário médio nacional. Depois de décadas de mobilidade e nivelamento de oportunidades, nascer numa família com património ganha mais relevância com cada subida do valor da habitação.

Mesmo para quem se vai mostrando capaz de comprar habitações com rendimentos do trabalho, isto acontece em condições bem mais desfavoráveis do que antes. Com habitações dotadas de menores áreas, construção mais antiga e piores localizações (distantes das melhores oportunidades profissionais e serviços públicos), não herdar é cada vez mais um fator para ficar relegado ao pior património.

Estes anos, Portugal tem passado por um aumento dos preços da habitação muito acima do ritmo salarial, enquanto convive com taxas de crescimento económico em convergência com a Europa. Assim, a crise de habitação não deve ser vista como um problema económico no seu sentido tradicional, que atrofia a expansão da capacidade produtiva do país. Mesmo que a crise da habitação tenha efeitos perversos sobre a competitividade da economia portuguesa, o crescimento do PIB confirma que não estamos todos no mesmo barco.

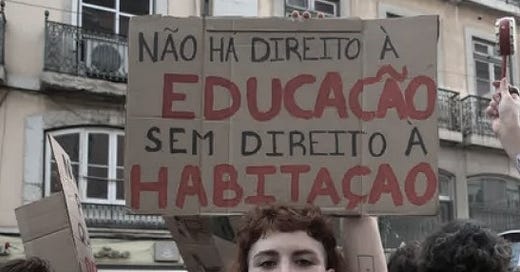

Fundamentalmente, o país está a passar por uma uma mudança colossal no que diz respeito não apenas aos rendimentos, mas também à igualdade de oportunidade. Para quem procura estudar nas melhores universidades do país, as rendas exorbitantes das metrópoles são cada vez um fator mais impeditivo. A capacidade de suportar períodos prolongados de estudos ou estágios com vencimentos nulos ou reduzidos torna-se numa prática cada vez mais exclusiva. Em suma, uma inibição silenciosa ao acesso ao ensino e aos melhores empregos está em curso, ou, por outras palavras, uma elitização.

A democratização do ensino no pós 25 de Abril forçou os filhos de elite, quer nas faculdades quer nos postos de trabalho, a ombrear com aqueles que partiam de classes populares. As subidas dos custos dos imóveis e das rendas trouxeram cada vez mais situações em que, devido ao berço em que nasceram, colegas de profissão vivem com rendimentos diferentes. A continuação desta dinâmica conduz-nos a uma situação em que aqueles que partem de contextos menos prósperos têm cada vez menos acesso às melhores oportunidades laborais.

Gouveia Barros podia ironizar com quem teve de trocar o Saldanha pelos Olivais, desqualificando a ambição de morar numa zona mais nobre, mas a situação é corrói o pacto social implícito que surgiu com a democracia: o mérito educacional-laboral ser premiado, entre coisas, pelo acesso ao melhor imobiliário. Numa era em que a política do ressentimento é amiúde citada, este facto não pode ser descartado, em especial quando o voto mais jovem é aquele que se mostra menos inclinado a votar nos partidos históricos.

Resgatando a analogia da economista ligada ao SEDES entre a habitação e o acesso à universidade, a última década foi algo como trocar os exames nacionais como critério de entrada por um novo que dependa do património dos pais. Num país com baixa abrangência de impostos sobre a propriedade e sem imposto sucessório, o Estado tem sido, na melhor das hipóteses, um agente passivo neste novo equilíbrio social.

NUMERUS CLAUSUS DA HABITAÇÃO

O primeiro governo de Luís Montenegro emergiu num contexto em que a crise habitacional era apontada como o grande falhanço dos oito anos socialistas. Na tomada de posse do segundo governo do líder do PSD, o problema habitacional não mereceu qualquer menção.

Montenegro não solucionou o problema da habitação para o país, mas certamente tentou resolvê-lo para quem é o seu povo, ou a quem espera que venha a ser. As duas medidas que se destacaram no ano passado – a isenção de impostos na compra da primeira casa e o financiamento sem necessidade de capitais próprios com garantia do estado até aos 35 anos - são obviamente medidas que não resolvem o problema da habitação para a generalidade dos portugueses. Com as ajudas do Estado a funcionarem como uma alavanca aos rendimentos (geralmente do trabalho) de quem tenta entrar no clube dos detentores de imobiliário, a política do governo liderado pelo PSD facilita a entrada de alguns, mas sem resolver o problema para a generalidade – fazer tal, atenuando as subidas do valor do imobiliário ou menos fazê-lo descer, implicaria um choque com os vencedores do novo paradigma.

No debate na Nova SBE, Tulumello fala da queda abrupta do número de proprietários mais jovens. Apenas 35% dos jovens entre os 25 e 34 anos são proprietários, uma taxa apenas comparável com a geração nascida no pós segunda guerra mundial (1947-56). O IRS jovem, não sendo uma medida direta para habitação, tenta apaziguar as frustrações de muitos jovens com salários altos para os padrões nacionais mas com dificuldades em obter estabilidade habitacional e constituir património. A popularidade da Iniciativa Liberal entre os jovens diplomados segue os mesmos contornos, com a proposta de taxa única de IRS a 15% tornar-se um prémio de consolação tentador para jovens diplomados com as suas expectativas defraudadas.

Assim, o antigo modelo de acesso à posse generalizada de habitação é substituído por um em que a ascensão ao estatuto de proprietário é reduzida a um mínimo suficiente para atenuar as tensões sociais. São fechadas muitas das portas que foram abertas com a entrada na democracia. Bem além de um problema que afeta apenas a franja da população sem acesso à habitação ou de uma diminuição do rendimento disponível, é uma fratura do pacto social que saiu do 25 de Abril.

Pelas razões erradas, Gouveia Barros tinha razão quando descartava a o novo paradigma habitacional como uma crise – as assimetrias sociais trazidas pelas alterações na última década correm o risco de se ossificar na sociedade portuguesa.

GOSTASTE DESTA PUBLICAÇÃO? ESPREITA ESTES TEXTOS RELACIONADOS

Pensar, escrever, editar e publicar exige tempo. Nós, os Pijamas, fazemo-lo à margem das nossas rotinas laborais, numa lógica de participação no espaço público - sobretudo, para desconstruir a narrativa do economês dominante e reflectir sobre alternativas para a nossa vida colectiva. Se gostaste do que leste, subscreve e partilha a nossa newsletter e os nossos artigos. Esse é o maior apoio que nos podes dar.